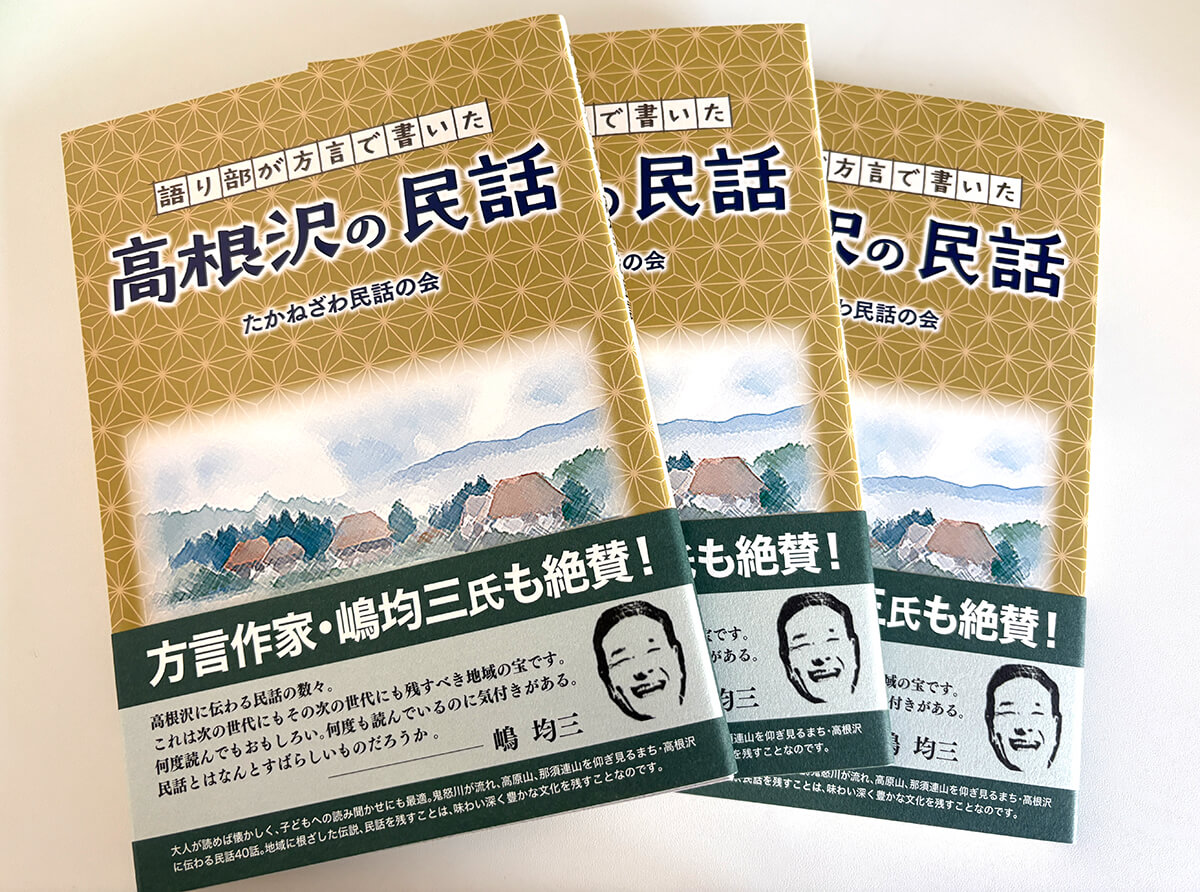

高根沢町歴史民俗資料館さまから、 “高根沢の民話をまとめている” というお話は数年前から聞いておりまして、気になっておりました本が今年5月、ついに発刊されました!

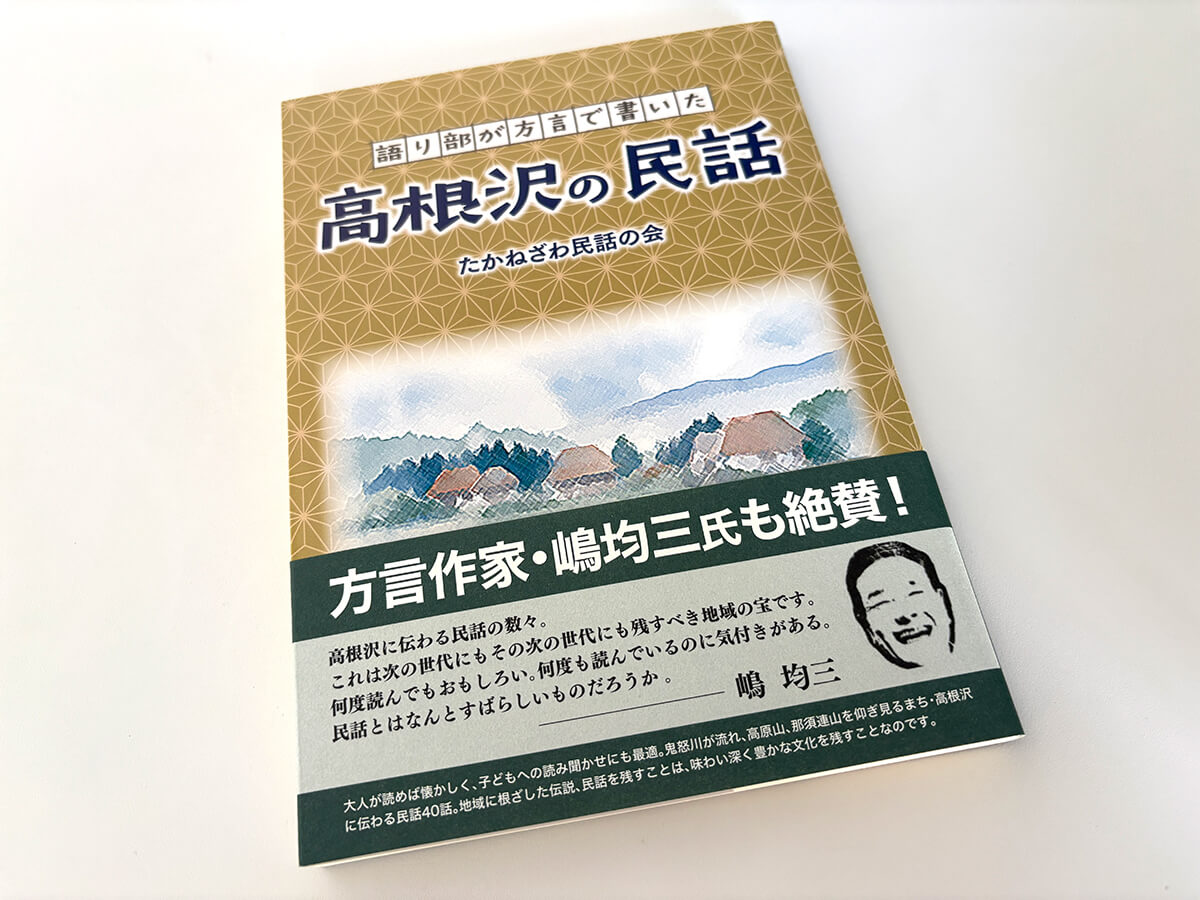

それがこの「語り部が方言で書いた 高根沢の民話」です。

それがこの「語り部が方言で書いた 高根沢の民話」です。

今回の発刊にあたり尽力されたのが「たかねざわ民話の会」のメンバーの方々。

今年で活動28年を迎え、これまで各小学校児童を対象にした民話語りや町文化祭での語りの会を実施している同会において、「民話の本を発刊しよう!」との熱い高まりを受け、高根沢に伝わる伝説などをもとに、会員が再話をほどこし、発刊の運びとなりました。

コロナ禍も経て、実に約9年以上の準備期間をかけて完成した渾身の一冊です!

この書籍を「子どもたちからお年寄りまで、町民の方にぜひ伝えたい、読んでいただきたい」という想いで、5月21日、高根沢町役場にて高根沢町教育委員会への贈呈式が執り行われました。

今後は、高根沢町内の小中学校の図書館をはじめ、高根沢町図書館3館での貸し出しがされる予定となっております。

また、ツタヤなど最寄りの書店をはじめ、楽天ブックス、Amazonなどネットでオンライン購入もすることができます。↓

嶋 均三さんも絶賛! 「語り部が方言で書いた 高根沢の民話」

タイトルに「語り部が方言で書いた」と付いているとおり、本書は高根沢で使っていた親しみやすい生活語「栃木弁、高根沢弁」で書かれています。

一例だと、

ほんだきっと → けれども、しかし

〜したんだきっと → 〜したけれども、

〜しとごれ → 〜してくれ

なっちった → なってしまった

待ってでくろ → 待ってておくれ

はがいった → はかどった

大事だ → 大丈夫だ

という感じでしょうか。

「高根沢弁」というとピンと来ない方もいるかと思いますが、読んでみると、昔から高根沢に住んでいるおばあちゃんやおじいちゃんがしゃべっているな〜という方言を感じて、自然とほっこりしてきます。まさに声に出して読んでみたい一冊です。^^

私も以前から高根沢の伝説や史跡を調べるのが好きで、「高根沢の伝説集」を蔵書していますが、それと比較しても、今回の内容は口語調で、さらにルビも多用され、より分かりやすい内容になっています。

それもあってか、今回の帯は栃木県でも人気の嶋 均三氏。

今回、寄稿いただいた栃木県の方言作家でもありラジオパーソナリティーとしても人気の嶋 均三さんからも「絶賛!」とのメッセージが、掲載されています。

会員の皆様も再話や再調査をしたことにより、実際に残る史跡の写真などもたくさん掲載されています。

また、本書の挿し絵、イラストカットは高根沢高校の美術部が協力しており、民話の世界をよりわかりやすく、親しみやすく伝えています。

今回発刊された本には、高根沢に伝わる民話40話を収録しています。

〈高根沢の民話 目次〉 ※【 】内は伝承地域

① 折れた一本の針【大谷 天沼】

② 唸り声を出した観音様【大谷 中丸】

③ おっかな渕【中阿久津 追叶渕】

④ 与作稲荷【中阿久津 吉原】

⑤ 霊の宿っている柊【宝積寺 中丸】

⑥ 雨っぷり地蔵様【宝積寺 石川原】

⑦ 石神様【宝積寺 石神】

⑧ 助けられたり、助けたり【宝積寺 未特定】

⑨ 追剥ぎと愛宕神【石末 赤堀】

⑩ 義賊 赤堀玄番【石末 赤堀】

⑪ お花ぼうこん(亡魂)【上高根沢 台ノ原】

⑫ 塩地蔵【上高根沢 西根 】

⑬ 救命丸【上高根沢 西根】

⑭ 一ツ橋陣屋【上高根沢 宿】

⑮ 浄蓮寺の種姫の位牌【上高根沢 宿】

⑯ おだきさん【上高根沢 廻谷】

⑰ おだきさんと沼の主【上高根沢 廻谷】

⑱ 大龍寺の龍神と小坊【上高根沢 大龍内】

⑲ 十二歳の瞽女様【花岡 堰場】

⑳ 蛇の化身大藤【花岡 北原】

㉑ 雪姫塚【平田 高堀】

㉒ 自害渕【平田 高堀】

㉓ 岩清水稲荷と三人の悪男【寺渡戸 蛭沢】

㉔ 親孝行と弁天様【栗ヶ島 海老川】

㉕ 栗ヶ島の由来【栗ヶ島 未特定】

㉖ へったま様【栗ヶ島 中之町】

㉗ 桜観音【桑窪 和田】

㉘ 雷神様の怒り【伏久 日向山】

㉙ かげあがり【伏久 欠上】

㉚ おつぎ橋【文挟 続橋】

㉛ 火事場泥棒にあったお祖師様 【上柏崎 台】

㉜ 風祭に失敗した若い衆【台新田 未特定】

㉝ 台新田とユズ【台新田 未特定】

㉞ 子授け金比羅様【上柏崎 台】

㉟ 桜地蔵様と法華経の埋納経塚【亀梨 東谷ツ】

㊱ 菖蒲で動けなくなった鬼婆【未特定】

㊲ 病気を占うおびんずる様【亀梨 台】

㊳ 山犬様(狼)の信仰【未特定】

㊴ 端午の節句と鐘馗【全域】

㊵ 五十里の大洪水 【全域】

知っている民話や興味のある民話はありましたか?

なじみの地名の話は、ちょっと読んでみたくなりますよね。

「栗ヶ島」や「石神様」などなじみの地区名の由来にまつわる民話や、「宇津救命丸」や「淨蓮寺」、「おだきさん」、「雨っぷり地蔵」など、現在も残る史跡の話も多数収録しているので、歴史や探訪好きな方もぜひ読んでいただきたい一冊です。

過去の記事:

町民のみならず、幅広い世代や地域の方々に読んでもらいたい一冊。

お近くの本屋さんにない場合や取り寄せや、オンラインで購入することもできますので、ぜひお買い求めください。

なお、今回の発刊は、「たかねざわ民話の会」の皆さんが自らの手で進めた自費出版となっており、町の教育委員会などからの金銭的な支援は受けずに実現されました。

本の制作には、多くの時間と労力、そして費用が必要となります。それでも「高根沢の伝説を後世に残したい」「子どもたちに語り継ぎたい」という想いから、会員の皆さんが一丸となって取り組み、9年以上にわたる歳月をかけて完成にこぎつけたのです。

このような活動を通じて、地域に根ざした文化や歴史を未来へと引き継いでいくには、やはり行政や教育委員会の理解やサポートも、今後ますます重要になってくるのではないかと感じました。

高根沢の語り継がれるべき無形の文化遺産として、町全体で守り育てていけるような、そんな流れが今後広がっていくことを願ってやみません。

また、「たかねざわ民話の会」では現在メンバーも募集しているそうです。

高根沢の民話や、語り部の活動に興味はある方はぜひご参加やサポートをよろしくお願いします。

○語り部が方言で書いた 高根沢の民話

著者/たかねざわ民話の会

発行元/下野新聞社

定価/1,430円

最寄りの書店や、楽天ブックス、Amazonなどで購入することができます。