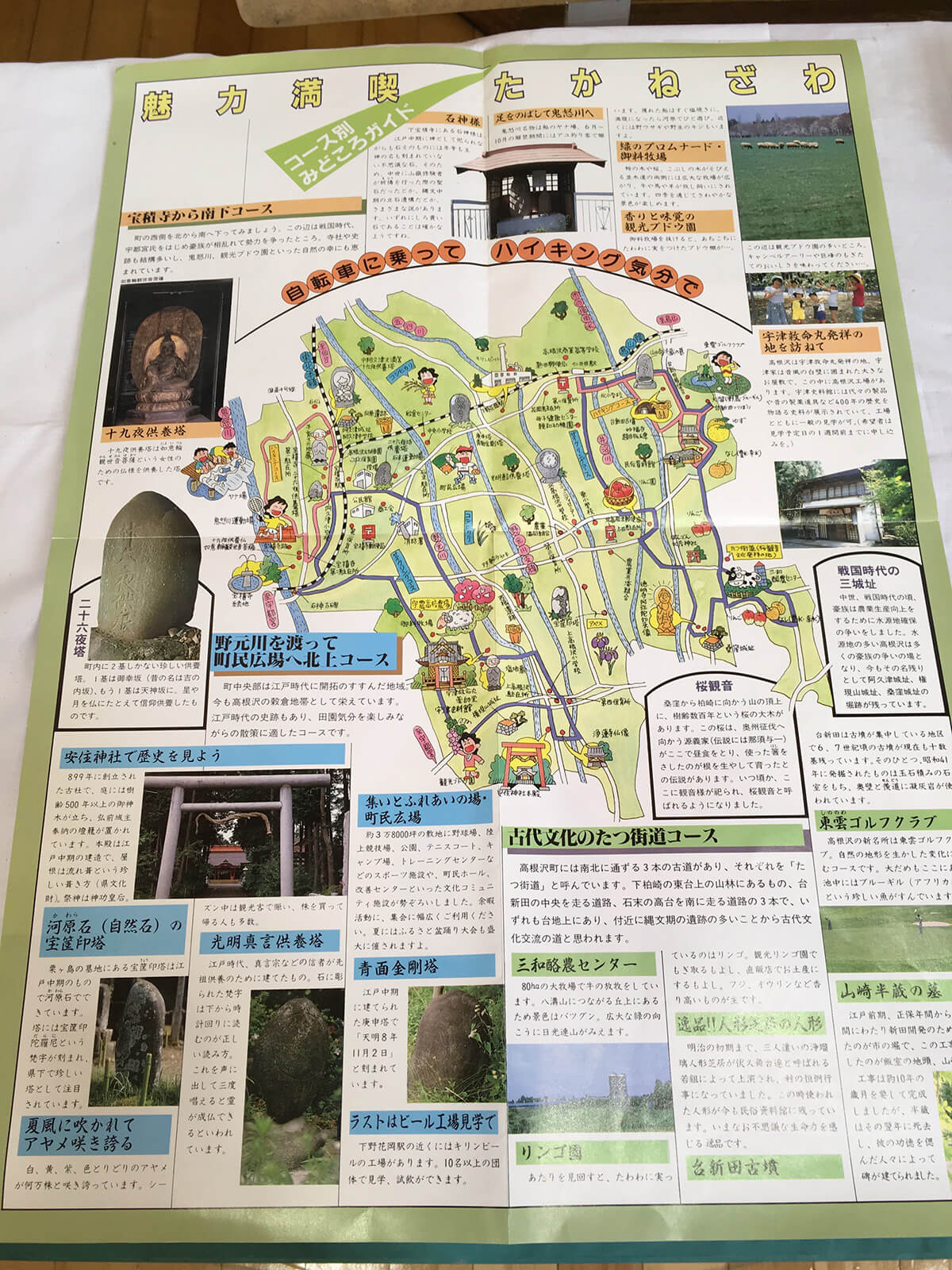

魅力満喫たかねざわ(コース別みどころガイド)

中面はイラストマップと、コース別のみどころガイドになっています。

パッと見、すごく石が多いです。^^;

知らない史跡も多いこと!

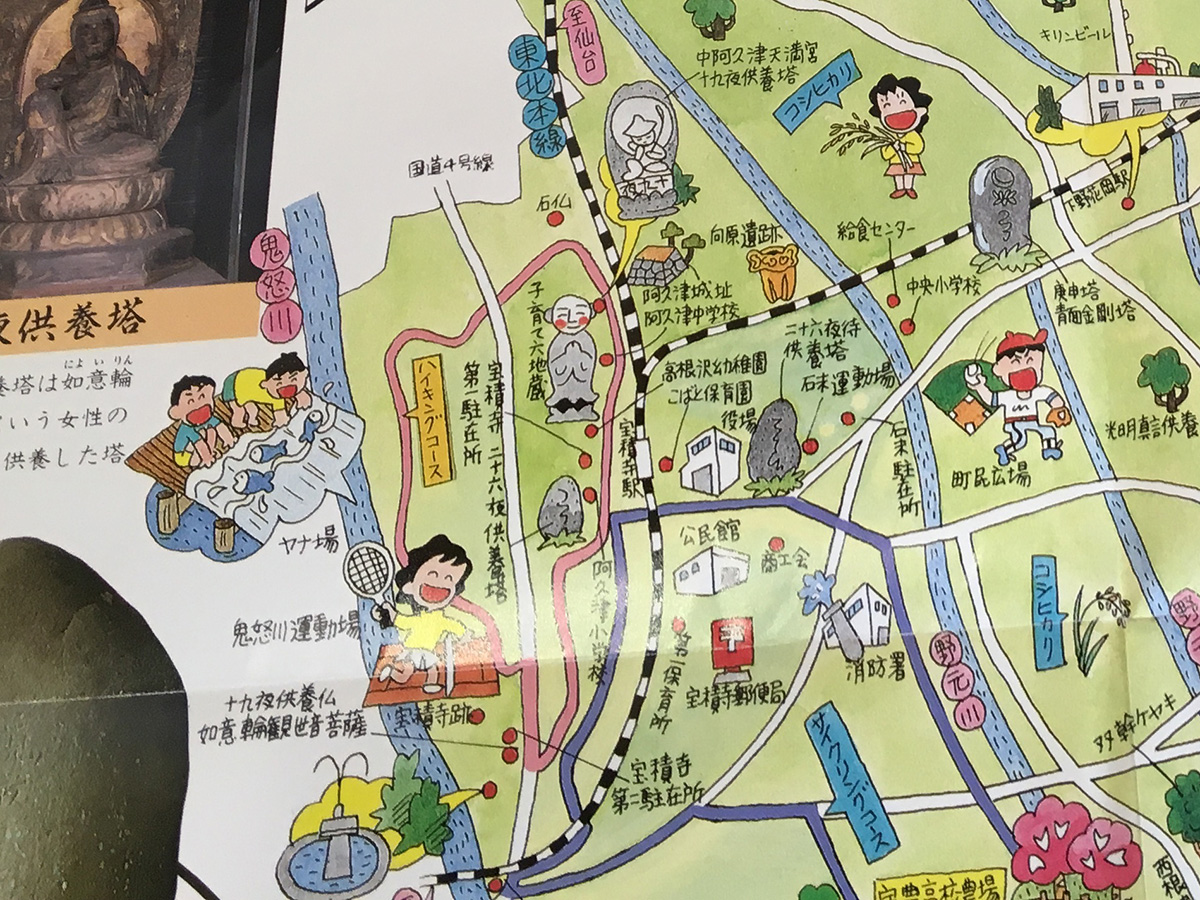

まずは上半分、こちらは宝積寺周辺のエリアです。

宝積寺から南下コース

町の西側を北から南へ下ってみましょう。この辺は戦国時代、宇都宮氏をはじめ豪族が相乱れて勢力を争ったところ。寺社や史跡も結構多いし、鬼怒川、観光ブドウ園といった自然の幸にも恵まれています。

●十九夜供養塔

十九夜供養塔は如意輪観世音菩薩(にょいりんかんぜおんぼさつ)という女性のための仏様を供養した塔です。

●石神様

下宝積寺にある石神様は、江戸中期に神として祀られながらも石そのものには年号も主神の名も刻まれていない不思議な石。そのため、中世に山嶽修験者が祈祷(きとう)を行った際の聖石だったとか、縄文中期の立石遺構だとか、さまざまな説があります。いずれにしろ貴い石であることは確かなようですね。

●足をのばして鬼怒川へ

鬼怒川名物は鮎のヤナ場。6月~10月の解禁期間にはアユ釣り客で賑わいます。獲れた鮎はすぐ塩焼きに。満腹になったら河原でひと遊び。近くには野ウサギや野生のキジもいますよ。

●緑のプロムナード・御料牧場

栃の木や桜、こぶしの木がそびえる並木道の両側には広大な牧場が広がり、牛や馬や羊が放し飼いにされています。四季を通じてさわやかな景色が楽しめます。

●香りと味覚の観光ブドウ園

御料牧場を抜けると、あちこちにたわわに実をつけたブドウ棚が…。この辺りは観光ブドウ園の多いところ。キャンベルアーリーや巨峰のもぎたてのおいしさを味わってください…。

●宇津救命丸発祥の地を訪ねて

高根沢は宇津救命丸発祥の地。宇津家は昔風の白壁に囲まれた大きなお屋敷で、この中に高根沢工場があります。宇津資料館には代々の製品や昔も製薬道具など400年の歴史を物語る資料が展示されていて、工場とともに一般の見学が可。(希望者は見学会予定日の1週間前までに申し込みを。)

地名の由来にもなっている「石神」様。この石にまつわる昔話(伝説)もあるようなので、これは今後また詳しく調べてみたいと思います。

そして昔は桜の名所として有名だった御料牧場のことも。残念ながら現在では桜並木はなくなってしまいましたね。

気になるのは、現在の「グリーンパーク」とあるエリア。テニスコートや噴水の絵が描いてあり、「鬼怒川運動場」と書いてあります。

そして、ここにある「宝積寺跡」というのが、なんなのか気になります。

一説によると宝積寺という名称のお寺はないそうですが・・はてさて!?

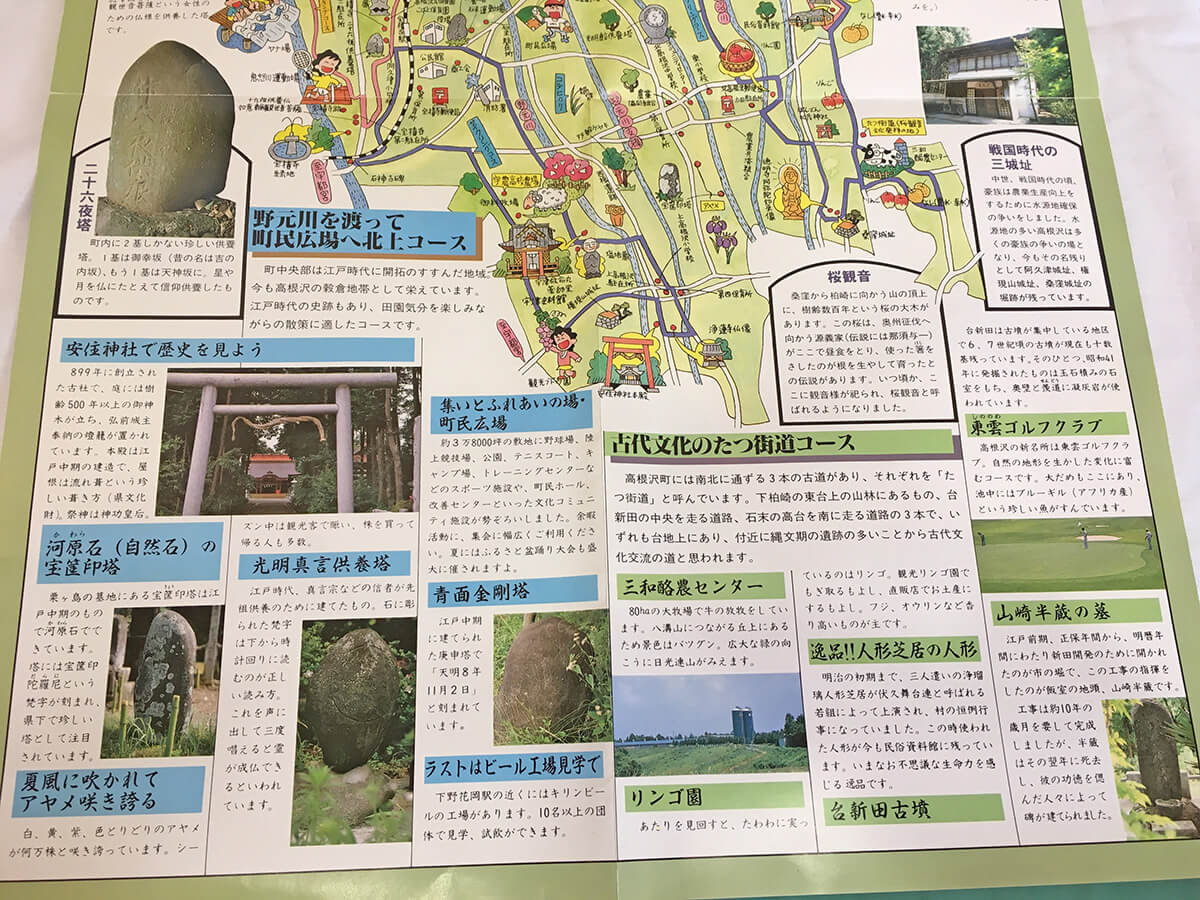

つづいて下半分です。

町の中心部の紹介には、こちらもたくさんの供養塔が紹介されています。

野元川を渡って 町民広場へ北上コース

町中央部は江戸時代に開拓のすすんだ地域。今も高根沢の穀倉地帯として栄えています。江戸時代の史跡もあり、田園気分を楽しみながら散策に適したコースです。

●二十六夜塔

町内に2基しかない珍しい供養塔。1基は御幸坂(昔の名は吉の内坂)、もう1基は天神坂に。星や月を仏にたとえて信仰供養したものです。

●安住神社で歴史を見よう

899年に創立された古社で、庭には樹齢500年以上の御神木が立ち、弘前城主奉納の燈籠が置かれています。本殿は江戸中期の建造で、屋根は流れ葺という珍しい葺き方(県文化財)。祭神は神功皇后。

●河原石(自然石)の宝筐印塔

栗ヶ島の墓地にある宝筐(ほうきょう)印塔は江戸中期のもので河原(かわら)石でできています。塔には宝筐印陀羅尼(だらに)という梵字が刻まれ、県下で珍しい塔として注目されています。

●夏風に吹かれてアヤメ咲き誇る

白、黄、紫、色とりどりのアヤメが何万株と咲き誇っています。シーズン中は観光客で賑い、株を買って帰る人も多数。

●光明真言供養塔

江戸時代、真言宗などの信者が先祖供養のために建てたもの。石に彫られた梵字は下から時計回りに読むのが正しい読み方。これを声に出して三度唱えると霊が成仏できるといわれています。

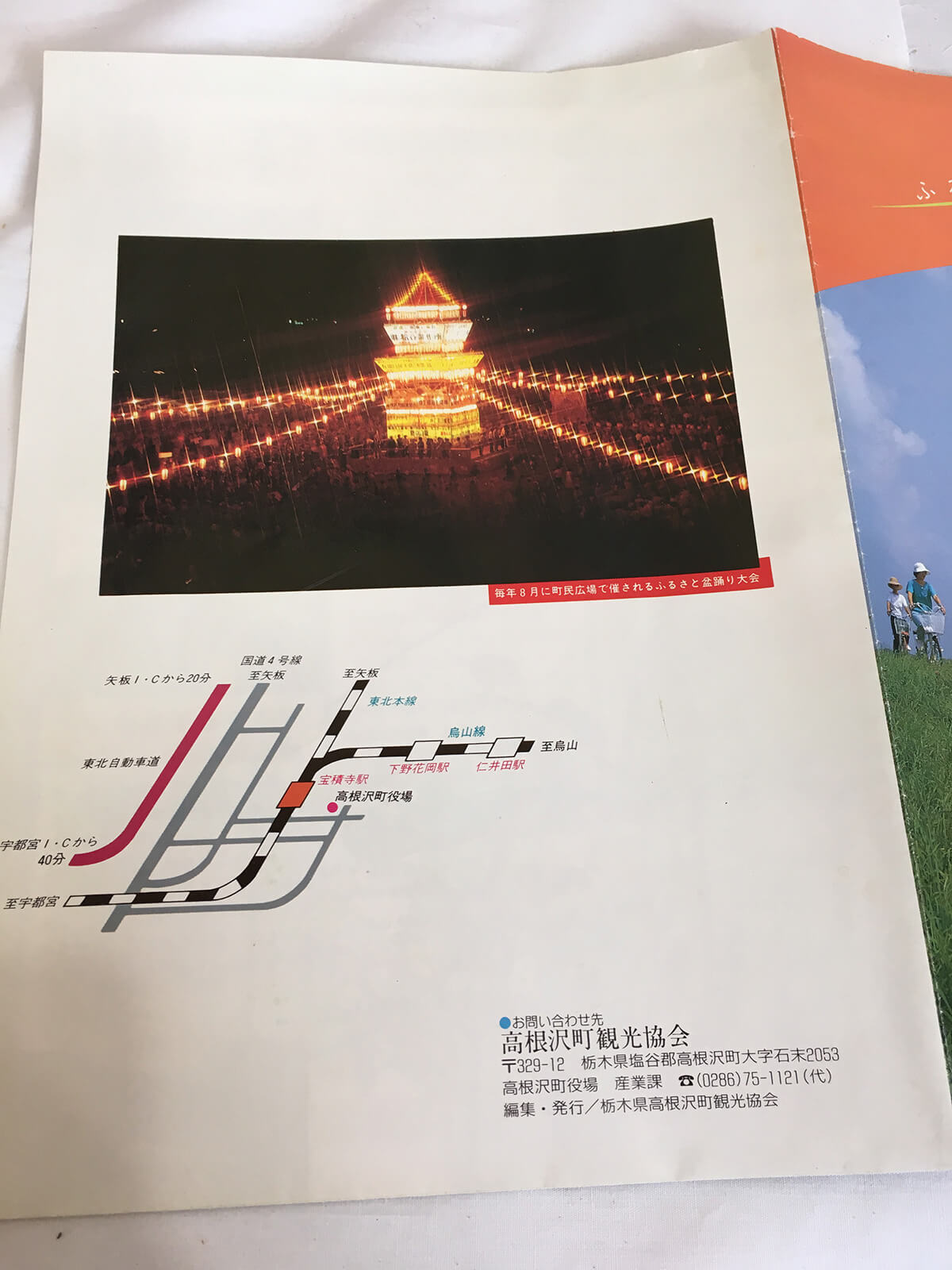

●集いとふれあいの場・町民広場

約3万8000坪の敷地に野球場、陸上競技場、公園、テニスコート、キャンプ場、トレーニングセンターなどのスポーツ施設や、町民ホール、改善センターといった文化コミュニティ施設が勢ぞろいしました。余暇活動に、集会に幅広くご利用ください。夏にはふるさと盆祭り大会も盛大に催されますよ。

●青面金剛塔

江戸中期に建てられた庚申塔で「天明8年11月2日」と刻まれています。

●ラストはビール工場見学で

下野花岡駅の近くにはキリンビールの工場があります。10名以上の団体で見学、試食ができます。

「御幸坂」(昔の名は吉の内坂)というのが、どこなのか分からない・・と思ったら、以前ブログで紹介した「雨っぷり地蔵」さまのいる急坂のところでした。

河原石は、“県下でも珍しい塔として注目されています”と言われていると、ついつい探したくなってしまいますね(墓地にあるらしいですが^^;)。

そして、今はなき、アヤメの名所や町民広場のふるさと盆踊り大会、キリンビール工場に関する記載も・・。

町民広場には昔、キャンプ場があったのが驚きです。

古代文化のたつ街道コース

高根沢町には南北に通ずる3本の古道があり、それぞれを「たつ街道」と呼んでいます。下柏崎の東台上の山林にあるもの、台新田の中央を走る道路、石末の高台を南に走る道路の3本で、いずれも台地上にあり、付近に縄文期の遺跡の多いことから古代文化交流の道と思われます。

●三和酪農センター

80haの大牧場で牛の放牧をしています。八溝山につながる丘上にあるため景色はバツグン。広大な緑の向こうに日光連山がみえます。

●リンゴ園

あたりを見回すと、たわわに実っているのはリンゴ。観光リンゴ園でもぎ取るもよし、直販店でお土産にするもよし。フジ、オウリンなど香り高いものが主です。

●逸品!!人形芝居の人形

明治の初期まで、三人遣いの浄瑠璃人形芝居が伏久舞台連と呼ばれる若組によって上演され、村の恒例行事になっていました。この時使われた人形が今も民俗資料館に残っています。いまなお不思議な生命力を感じる逸品です。

●台新田古墳

台新田は古墳が集中している地区で6、7世紀頃の古墳が現在も十数基残っています。そのひとつ、昭和41年に発掘されたものは玉石積みの石室をもち、奥壁と羨道(せんどう)に凝灰岩が使われています。

●東雲(しののめ)ゴルフクラブ

高根沢の新名所は東雲ゴルフクラブ。自然の地形を生かした変化に富むコースです。大だめもここにあり、池中にはブルーギル(アフリカ産)という珍しい魚がすんでいます。

●山崎半蔵の墓

江戸前期、正保年間から、明暦年間にわたり新田開発のために開かれたのが市の堀で、この工事の指揮をしたのが飯室の地頭、山崎半蔵です。

工事は約10年の歳月を要して完成しましたが、半蔵はその翌年に死去し、彼の功徳を偲んだ人々によって碑が建てられました。

●桜観音

桑窪から柏崎に向かう山の山頂に、樹齢数百年という桜の大木があります。この桜は、奥州討伐へ向かう源義家(伝説には那須与一)がここで昼食をとり、使った箸をさしたのが根を生やして育ったとの伝説があります。いつ頃か、ここに観音様が祀られ、桜観音と呼ばれるようになりました。

●戦国時代の三城址

中世、戦国時代の頃、豪族は農業生産向上をするために水源地確保の争いをしました。水源地の多い高根沢は多くの豪族の争いの場となり、今のその名残りとして阿久津城址、権現山城址、桑窪城址の堀跡が残っています。

こちらも史跡の情報が多め。

市の堀用水を作った山崎半蔵についてや、「水争い」の文言が入っていることに驚きました。

「たかマガ」でも連載中の市の堀用水シリーズが、図らずも高根沢町の歴史にとっては重要な項目だったことを垣間見ることができました。

「権現山城址」というのは、高根沢城址のことのようです。

桜観音の伝説(那須与一が使った箸が根を生やして桜になった??)は、ちょっとファンタジーが過ぎますが・・^^;

西山辰街道の大ざくらの根元には、たしかに祠が祀られていますね。

三和酪農センターは、現在はふれあい牧場という名前に変更されました。

昔は「酪農まつり」というイベントもやってましたね。バーベキューを食べたのを覚えています。

というわけで、30年前の高根沢観光ガイドマップには、今後の高根沢探訪のネタにしたいスポットがたくさんありました。

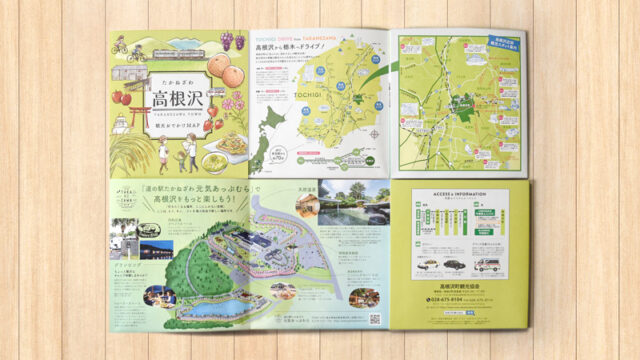

ちなみに、現在はこちらのマップが観光ガイドマップとして配布中です。

おまけ

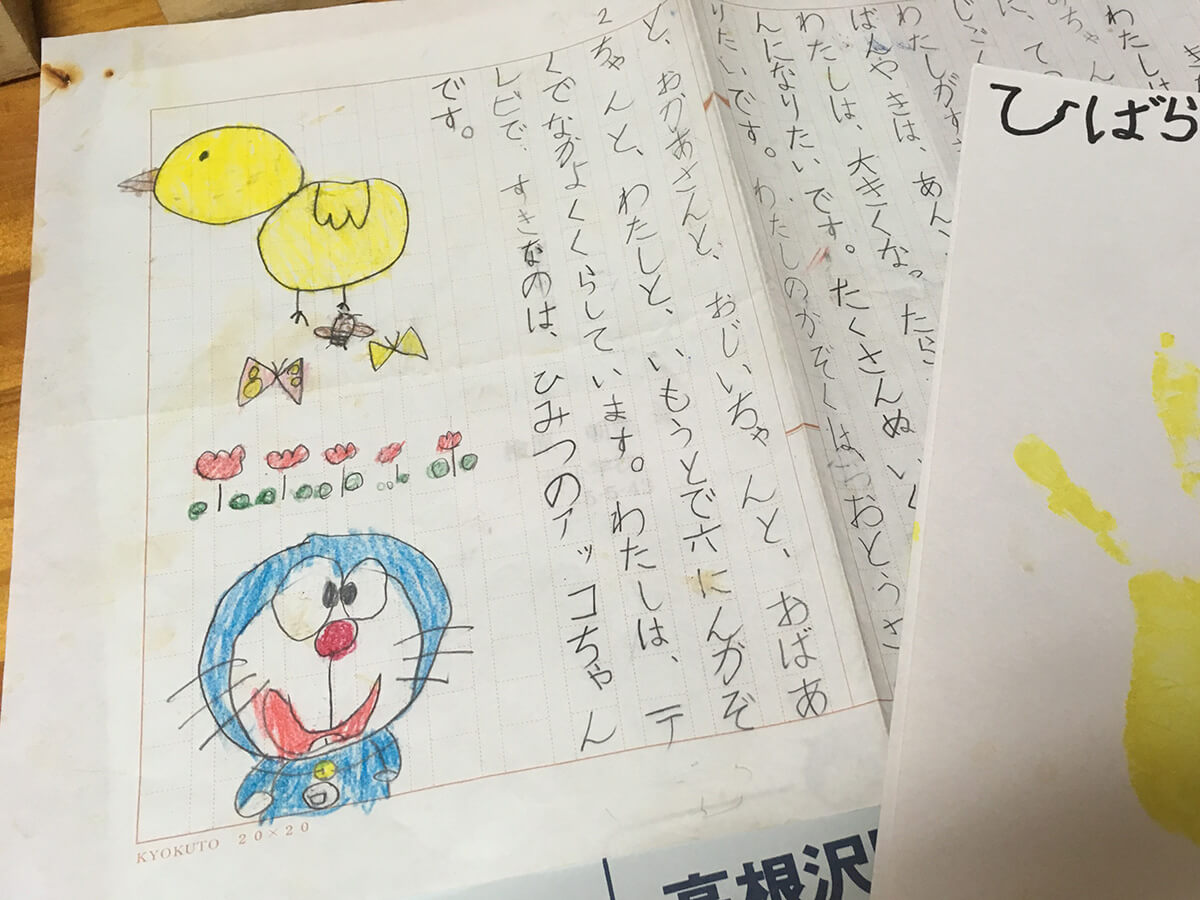

これが私がタイムカプセルに入れたもの。

30年後の自分に当てた作文。

30年後の自分に当てた作文。

将来の夢は「ぬいぐるみやさん」でした。^^;

ドラえもんやひよこを描いたことは覚えていませんでしたが・・、30年後の自分よ、「ドラえもん」はまだ今も放送されているぞ!